Menu

L'acétylcholine comme neuromédiateur

L'acétylcholine (ACh) est le neuromédiateur au niveau :

- de toutes les terminaisons nerveuses végétatives préganglionnaires ;

- de toutes les terminaisons nerveuses végétatives parasympathiques post-ganglionnaires;

- de quelques terminaisons sympathiques post-ganglionnaires ;

- de la jonction neuromusculaire et

- de quelques synapses du SN central.

Quelques innervations cholinergiques sont à l'origine de l'activité de certains organes (par exemple le muscle squelettique) tandis que d'autres modifient l'activité intrinsèque d'autres organes (par ex. le muscle lisse ou le système de conduction de l'excitation du cœur).

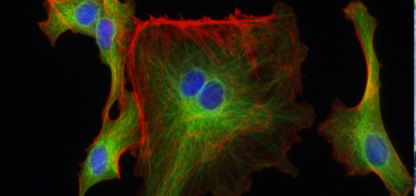

La synthèse de FACh s'effectue dans le cytoplasme des terminaisons nerveuses à partir de la choline et de l'acétyl CoA. L''acétylcoenzyme A (Ac. CoA) (acide acétique « activé ») se forme dans les mitochondries. Son groupement acétyl se fixe sur la choline grâce à la choline acétylase, enzyme synthétisée dans le soma de la cellule nerveuse et transportée le long de l'axoplasme vers la terminaison nerveuse. La choline ne peut être synthétisée dans le nerf ; elle est captée dans le milieu extracellulaire (ME) par transport actif. Ce transport constitue le facteur limitant de la vitesse de synthèse de l'ACh. Dès sa libération dans la fente synaptique, l'ACh est dégradée en choline qui est à son tour aussitôt recaptée par la cellule nerveuse).

Stockage et libération d'ACh

Dans la terminaison nerveuse, l'ACh est emmagasinée dans des vésicules. La quantité d'ACh contenue dans les vésicules reste constante car la synthèse d'ACh s'adapte en permanence à la quantité d'ACh libérée. Le quantum d'ACh emmagasiné ou libéré par vésicule contient environ 4 000 molécules d'ACh. L'arrivée d'un potentiel d'action présynaptique libère, consécutivement à une entrée de Ca2+ (extracellulaire), plusieurs centaines de tels quanta permettant l'établissement d'un PPSE. Ce passage d'un potentiel présynaptique à un potentiel post-synaptique est dû à un changement des propriétés membranaires : FACh augmente la perméabilité ou la conductibilité de la membrane aux ions Na+. K+ et Ca2+ ; au niveau du cœur, l'acétylcholine ne modifie que la conductibilité aux ions K+.

L'effet de FACh s'arrête avec le clivage de la molécule par une enzyme : l'acétylcholinestérase (ACh-estérase).

Comme la fréquence des potentiels d'action peut atteindre plusieurs centaines de Hz, dans les motoneurones par exemple, le clivage de l'ACh doit se faire en quelques ms pour permettre une repolarisation de la membrane entre deux potentiels d'actions.

Par contre, la dégradation (hydrolyse) de l'acétylcholine des terminaisons post-ganglionnaires (avec une fréquence de décharge moindre) est beaucoup moins rapide.

On peut mettre en évidence deux types de récepteurs cholinergiques :

- Les récepteurs nicotiniques (ganglions végétatifs, plaques motrices terminales des muscles squelettiques, médullosurrénale, et aussi certains endroits du SNC). En plus de leur réponse à l'ACh, ces récepteurs sont stimulés par la nicotine, qui toutefois a une action inhibitrice à concentration élevée. Les récepteurs nicotiniques ne forment pas, semble-t-il, un groupe homogène : quelques agents cholinergiques exciteurs ou inhibiteurs modulent la transmission cholinergique par le moyen de ces récepteurs, par exemple dans les cellules ganglionnaires et la plaque motrice, de manière tout à fait sélective, alors que l'effet inhibiteur du curare qui dérive de la d-tubocurarine est partout identique.

- Les récepteurs muscariniques (à certains endroits du SNC et sur les organes cibles cholinergiques parasympathiques) sont stimulés par la muscarine (en plus de l'Ach). Cette substance n'a pas d'effet sur les récepteurs nicotiniques. L'atropine inhibe les récepteurs muscariniques du cœur, des muscles lisses, du SNC, etc.

En thérapeutique, on utilise le carbachol et la pilocarpine pour leurs effets excitateurs sur le parasympathique {parasympathicomimétiques directs}. Ils sont dégradés plus lentement que l'ACh par l'AChestérase. Les parasympathicomimétiques indirects (néostigmine, entre autres) agissent en inhibant l'AChestérase. Potentiellement, de tels agents anti AChestérase peuvent 1) stimuler les récepteurs muscariniques des organes effecteurs autonomes (par ex. contraction prolongée des bronches), 2) stimuler et consécutivement paralyser a) des récepteurs nicotiniques des ganglions autonomes et des muscles squelettiques et b) des récepteurs muscariniques du SNC. Cependant des doses thérapeutiques de tels agents ne causent qu'une part de ces effets alors que presque tous les effets sont observés aux doses élevées toxiques ou létales. Quelques insecticides agissent ainsi, par ex. le paraxon qui est le métabolite actif du parathion (E 605).